摘要:本文通过百年来人类学的本土化发展,围绕“文化”对人类学和中国社会研究的深层意义,简要梳理了老一代清华及中国学者在“文化”上的学术求索,反思近代以来西方社会科学中国化的某些弊端,探讨让“社会”有“文化”的学理脉络,将“文化”回归其自然的、波粒二象性基础上的、社会脑的“信息”本质,达及“关乎人文以化成天下”;并希望促进人类学的自我本土化反省,在具有本土化的文化自觉中走向“去本土化”,最终让中国的人类学能够获得健康发展。

关键词:人类学 本土化 文化 社会 中国研究 自我本土化

引言

让“社会”有“文化”这个标题,大概对很多社会科学家来说,会是一个敏感的命题。2020年,一本新书《告别社会:牛津开始的人类学轨道》(After Society:Anthropological Trajectories out of Oxford),让这个命题增添了几分历史感。该书的作者们是一批于1980年代初在牛津大学读人类学博士的学子们,他们借后现代理论特别是后结构主义对“社会”概念的消解,揭开了对“社会”的人类学挑战。坦白说,我从未想过在批判和排斥的意义上挑战“社会”,而只是希望在互补的意义上,(请)让“社会”有“文化”。而这些年轻人经历了当时人类学以及社会科学所遇到的方法论上的转变,他们挑战“社会”的目的意在解构“社会”,后面的矛头所指,恐怕会触及曾在牛津大学人类学系任教的人类学功能学派大师、“社会”人类学的领军人物赖德克里夫-布朗(A. R. Radcliffe-Brown),而赖氏正是深受涂尔干(Emile Durkheim)“社会”思想影响的一脉人类学家。这一“社会”的学脉对中国学界并不陌生,其影响早在晚清已经开始,后在1935年吴文藻邀请赖德克里夫-布朗来燕京大学社会学系讲学时达到了高潮。这一契机,相信也多少促成了林耀华(曾直接接受赖氏的指导)和费孝通分别赴哈佛大学人类学系和伦敦经济学院人类学系攻读人类学。

近代社会,大量学术概念从欧美和日本进入中国,极大改变了人们对世界和中国社会的认知。就我所从事过的社会学和人类学来看,“社会(society)”一词在近代进入中国本土,是影响力最大且最为深刻的概念之一,它几乎以全新的涂尔干式的“社会事实”对中国社会进行了“扫荡式”的重新定位和本土化,从根本上改变了人们对中国社会的理解,其中自然也免不了包括一些曲解和误解。相对于“社会”等概念的西方引进,与之比肩的“文化”概念并非完全是舶来品,而是具有鲜明的本土特点。但遗憾的是,近代中国学者们几乎忽略了中文已经有的“文”之深意,而简单接受用“文化”翻译欧美的culture,结果多少偏离了中国“文化”之本意,失去了一个在当时比欧美人类学界更为深刻的本土“文化”概念。

在国际学界,“文化”概念近乎是欧美文化人类学家的“专属”,这个令不少人类学家纠结、焦虑、失望甚至抛弃的玄思概念,被一些学者认为是人文社会科学中最难把握的概念之一,并且直到今天,它还未找到自己稳固的学科位置。那么,在人类学本土化中一直处于“被动本土化”的中国人类学学者,是否可以回归到自己的“文化”原生概念?是否可以由“文化”来重新定位“社会”的学科位置以更好的理解中国?是否可以在此基础上汲取和升华国际学者的智慧以建立起“文化”的信息科学?是否能够将中国本土的“文化”概念“他土化”并以此走向对世界的理解?这正是本文撰写的初衷。

一、“文化”的本土与他土

在经历了百余年的西方科学的系统引入之后,就人类学学科而言,遇到较多的问题之一,仍然是如何理解“文化”与“社会”的概念以及两者之间的关系。近代以来,“社会”概念以及西方社会学带给人们对中国社会的理解,不论正误都影响深远。从“国家”、“现代化”、“全球化”、“人民”、“政治”、“经济”、“发展”,到“社区”、“公民社会”;再到“社会反抗”“弱势群体”、“贫困”等大量概念,都是跟随着“社会”概念进入中国的。并且以诸如“国家与社会”、“社会现代化”、“社会发展”、“社会贫富差距”等大量命题,命定了对中国社会的重新理解。可以设想,如果没有涂尔干当年“圈定”的“社会事实”,何以会有今天的中国社会学与“社会”认知?如果依然使用“群”和“群学”,何以能有今天的“中国社会”和社会学?众所周知,中国汉语中自古没有西方society语义上的“社会”概念,在这个意义上,可以说中国几千年无“社会”。这意味着:中国社会的内在理解和运行并不需要“社会”概念的一类造词,但从概念的表征视角,一个舶来的“社会”为何、又如何能由它去解释中国?进一步思考,今天由“社会”巨无霸建立起来的社会认知,真的是一种对中国理解的牢不可破的完美概念体系,对它不能去挑战吗?

我从1985年底进入中国人民大学社会学研究所从事社会学,一直就是一个坚定的“社会”践行者,1991年出版的第一本著作《社会场论》,是一本尝试建立自然与社会之间概念桥梁的探索之作。回顾“社会”概念的中国源起,Society意义上“社会”来自日文(日语为shakai,是明代日本对society的日文翻译)的中文翻译。19世纪末,“社会”概念已经进入中国,梁启超(1902)在1902年的《进化论革命者颉德之学说》中说:“麦喀士(马克思)谓:‘今之社会之弊,在多数之弱者为少数之强者所压伏。’尼志埃(尼采)谓:‘今之社会之弊,在于少数之优者为多数之劣者所钳制’。”明确用“社会”来表达社会,而在当时,更多是用“群”来理解“社会”的。1903年《新尔雅》说:“二人以上之协同生活体,谓之群,亦谓之社会。研究人群理法之学问,谓之群学,亦谓之社会学。”严复当年翻译英国社会学家斯宾塞(Herbert Spencer)的《社会学研究(Study of Sociology)》时,就是将社会学sociology翻译为“群学”,书名翻译为《群学肄言》(1903)。

金观涛和刘青峰(2009)曾经通过一些报刊杂志对近代概念的本土化有过系统分析。他们的研究发现,除了从“群”变成“社会”,还包括了“天下”变成“世界”、“经世”变成“经济”、“科学”取代“格致”等等。根据金观涛的研究,在1903年这一年,“社会”一词的使用达到了约2200次,差不多是1900年的10倍。伴随的概念包括“中国社会”、“社会进化”、“社会变革”、“社会主义”、“等级社会”、“民族社会”、“社会与国家”、“社会问题”、“社会进步”、“社会言论”、“宗法社会”、“中西社会”、“社会秩序”、“社会学”、“上/下流社会”、“新社会”等。这些概念伴随“社会”而进入中国,给中国社会带来了新的理解。严复在翻译《群学肄言》的第二年(1904年),又翻译了甄克思(E. Jenks)的《社会通诠》(A History of Politics),在序言中有了对society的“社会”翻译:“异哉!吾中国之社会也。夫天下之群,众矣,夷考进化之阶级,莫不始于图腾,继以宗法,而成于国家。……其圣人,宗法社会之圣人也;其制度典籍,宗法社会之制度典籍也”(甄克思,1981;李博,2003)。

“社会”的概念体系之所以可以容易进入并迅速取代中国本土原有的概念体系,原因之一是其实体化、整体性、结构功能的系统思维框架。一个伴随的现象恰恰是“社会”概念本土化中的“文化”缺失,即在中国研究中偏重结构功能的社会系统硬件思维,忽略了后面的文化软件编码。社会学的实体(硬件)思维可以通过社会五行(即社会互动、社会关系、社会功能、社会结构、社会系统)清楚地表达,这五个概念几乎覆盖了社会学90%的理论(张小军,1991);而“文化”的信息表征(软件)思维却常常被人们忽略。如果我们只是停留在“社会”的实体硬件思维上,意识不到社会实体背后的“文化”表征的软件体系,是否会给社会的理解带来偏差?在这个意义上,如何将“文化”与“社会”两个关于人类社会的整体概念进行辨识,便成为理解人类学和社会学的知识体系和学科建设的重要基础和前提。

以美国为代表的文化人类学界曾经对“文化”独有衷情。人类学中的文化进化论、文化相对论、文化生态学、文化功能论、象征和解释人类学,后现代的文化批评,实践理论中的文化图示等等,都视文化为核心概念。与之相对的另一极端,就是赖德克里夫·布朗的社会功能主义,将“文化”置于“社会”之下。就中国而言,本来有着本土“文化”概念的学术资源,却在社会研究中自觉不自觉地跟随西方学术界,反而变成了“没文化”。其实,社会学与人类学在早期一直是并行发展的,吴文藻(2010)早在《社会学丛刊》(总序),就对当时“仍不脱为变相的舶来品”的社会学,提出了发行丛刊的目的是“促使社会学之中国化”。而在社会学的中国化中,吴文藻对文化人类学十分重视,专门给予介绍,并认为“现在各国社会学与人类学研究的目的,题材、观点及方法实在全是一样的,并且这种看法与我国国情最为吻合”。从世界人类学界来看,当代文化人类学的基础工作之一,就是要让“文化”补充“社会”思维的局限,并成为理解人类生活的基础概念。

“文化”一词与由日本舶来的“社会”一词不同,它是一个舶往又舶来的概念。日本学者水野祐(1987: 366-367)认为:

作为译语(指译自英文culture)的“文化”,因而不用说该原语就是汉语了。就像王蓬诗句“文化有余戎事略”所认为的那样,其意是学问进步,“社会开化,即文明开化”。……“文”这个汉字的起源是一个由线条相互交叉呈“文”状,万物相互交叉。

汉语词汇“文化”原封不动地同汉籍一起传入我国,在江户时代被作为年号而采用。但从当时的用例来看,这个“文化”并不是作为culture的译语,而是完全照中国古典的原意来使用的。

按照水野祐的研究,“文化”一词在江户时代随中文古籍进入日本,早期是受中国“文明”概念的影响,并曾成为年号。文化纪年共十五年,从1804-1818年。大约一个世纪之后,在明治时期(1868-1911)的20-30年代,日本的“文化”一词才开始用来表示Culture。明治三十六年(1903),“文化”用于人类学书籍《日本人种新论》中(水野祐,1987),表达近似于“文明”。中国大约也是在这个时期受到日本影响,舶来了翻译culture的“文化”。1897年,在一篇英文报译中,出现了“文化之力,有以维持而罗致之也”。“庶能沐浴文化,保护自主,外可以御侮,内可以弭乱。如果一国之中,民习偷惰,武备不修,街衢所遇,无非歌唱跳舞之俦,若此者不独国运将衰。即所谓文化,亦无复存矣”(张坤德,1897)。其中的“文化”,表达的是国民的“文明”程度。1941年版的《辞源》也有了“国家及民族文明进步曰文化”。将“文明”与“文化”等同,这是上个世纪之交“文化”从日本舶来的结果。那么,“文化”早期进入日本前的本意是什么呢?

中国最早的文字发现之一是距今约4000多年山西襄汾陶寺遗址出土的一件扁陶壶上有两个特殊红色图案,其中一个被认为是“文”字。意味着“文”乃中华第一字。《周易•系辞下》有“道有变动,故曰爻;爻有等,故曰物;物相杂,故曰文;文不当,故吉凶生焉”。爻作为卦象,有万物相交和变动的意义。“爻者,言乎变者也。效此者也。效天下之动者也。”爻分为阳爻(—)和阴爻(- -)。 “文”取爻的下部分,上面的一点一横,表示“天下”,意为天下万物交错,遵循的规律是“道”。

由此,可以将“文”定义为万物的相互作用及其规律。于是,有了“天文”“地文”“人文”的概念。北齐刘昼《新论·慎言》有“日月者,天之文也,山川者,地之文也,言语者,人之文也。天文失则有谪蚀之变,地文失必有崩竭之灾,人文失必有伤身之患。”这里的“文”,说的就是天、地、人运行后面的秩序和运行规律。“天”之“文”化生日月;“地”之“文”化生山川;“人”之“文”化生天下(社会)。这表明是文化将人们结成社会。违反了天之文的规律,天的秩序就会有谪蚀之变;违反了地之文的规律,地的秩序就会有崩竭之灾;违反了人之文的规律,人类社会就会有伤身之患。可见,“文”,是理解和度量天地自然与人类社会的基本概念和视角。《周易•系辞下》有“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”。直接的意思就是“文化”乃人文之本,由人之“文”可化生天下。

“文化”一词在中国社会的后来演变,一大特点是直接进入社会实践。如在《辞源》中列入+的“文治教化”之意:“道之显者曰文。谓礼乐法度教化之迹也”。说明了“文”是“道”的语言符号象征的显化表达,实际上就是“道”的化身。具体到社会层面,即是社会礼乐法度的社会秩序如何通过文化教化而形成,深层则是“大道无形”之道的表达。因此,这个“文”蕴含着万物生消的规律。这意味着,一个没有文化的社会,无道无德、无礼无法、无教无序。这也是为什么宋代新儒家在对当时社会痛定思痛之后,提出“天下用文治”之举,主张通过儒家道统,以“文”来治理社会。由此,也形成了中国历史上重要的一场社会变革——“文治复兴”。

既然“文”可以“化成天下”,而“天下”之要义便是“社会”,意味着人类需要用“文”来化生,不管是“社会”还是“国家”。在此意义上,中文中的“文化”是一个高于“社会”(当时称“群”)的概念,不仅有天之文、地之文,还有人之文。而人类的各种文化中,包括了社会文化、国家文化,以及人类一切生活方式的编码体系。既然“文化”的概念在中文中有如此明确的定义,且可以对人类学中的“culture”做最好的注释,为什么这样一个本土的“文化”概念从未进入学术话语,长期被来自西方的“文化”概念所掩埋呢?

二、“文化”的近代本土化

欧美和日本的“文化”概念在近代进入中国。一方面,体现在晚清以来的社会变革,西方学术思想和体系通过现代“科学”的观念而进入;另方面,民国开始的现代国家的建立与建设,需要新的思想、概念和科学的支持。“文化”概念在中国的本土化落地,体现在几个明显的方面,即(1)文化的进步和“文明”视角;(2)文化的物质/精神的“生活”视角;(3)民族国家的“民族”视角。(4)“文化”的学科视角。

1、文化进步的“文明”视角

人类学中最早将“文化”和“文明”并用的是欧洲社会文化人类学之父泰勒(E. B. Tylor),他的《原始文化》(Primitive culture)提出了“文化或文明,就其广泛的民族志意义而言,是包括了知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及人们作为一个社会成员所习得的能力和习惯在内的复合整体”(Tylor, 1871)。泰勒和摩尔根的文化进化论,开启了人类学中的文化人类学与社会人类学,并成为人类学中相对于体质人类学和语言人类学的最大理论分科。

中国的“文明”一词历史久远,日文使用的“文明”一词就是来自中国,《周易》早有“文明以健”的说法:“其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨”。讲的是文(社会相互作用)之明(达到健康的秩序)可以通过道之德来形成,即道德形成文明(文化)。1903年,台北帝国大学(台湾大学前身)东洋文学讲座教授久保天随在“支那之太古与汉族文化之最大原因”一文中,讲到“世界人文之源”即五大文明起源地:中国黄河扬子江、印度恒河、两河流域、埃及尼罗河以及北美密西西比河。其“文化”用法有两层含义,一是与“文明”相近,表达五大文明;二是用来表达族群即“汉族文化”。可以说,文明是“文化”的第一个本土化的概念,清末民初从日本和德国引入的“文化”概念偏向“文明”的理解,虽然这一“文明”曾经是由中国“出口”日本,最后又以“文化”携其归来。

梁漱溟的《东西方文化的比较》,将东、西方的“文化”之争导向“文明”之争。何炳松曾言:文化“即文明状况逐渐变化之谓”。不过,他所言的文明,并不是泰勒的狭义文化,而是一般状况的广义文化:“文化史应以说明一般状况之变化为主。若仅罗列历代典章制度,文人文艺为事,充其量不过一种‘非政治’的过去事物之列肆而已,非吾人所谓文化史也”(何炳松,1990: 248)。这一“文明”含义的扩展十分重要。李思纯(1923)在《论文化》中,区别了文化与文明。他认为文化是内在精神的,文明是外在物质的。文化是一个由精神生成的总体,文明只是文化的一种外在表达。因而文化包括了文明,而文明不能包括文化。上述关于文化与文明两者关系的不同观点,大致上反映了围绕文明的“文化”理解。

近代中国受舶来的文明的文化观之影响,几乎每一次重大的文化事件,都是在对自己文化批判的基础上进行的,如民国早期的“五四”和新文化运动,新中国的十年文化大革命,以及改革开放之后的《河殇》,无论对这些文化运动如何评价,“文明”在其中的社会动力十分明显,值得引起人们深思。

2、文化的物质/精神的“生活”视角

1920年代,美国人类学家博厄斯(Franz Boas)的文化相对论兴起,“文化”概念已经脱离狭义的理解,变成“人类全部的生活方式”。一位叫做友君(1928)的人在1928年写过一篇短文《“文化”的里面》:

所谓文化也者,实在不过是人类历史上,某一个时代,某一个地方的人类生活或活动的法式。所谓生活,当然是包括精神的物质的种种方面说的;所谓法式,当然是一切谋生的方法和方式说的。人类既然免不了要营种种的生活,自然免不了要有种种生活的法子,也就免不了要藉种种的方式(或制度,或文物,)来表现它。集合这种种的方法和方式,组织成一个知识的经验的系统,就成功了某一个时代,某一个地方的人类的所谓文化。

上面的文化定义,说明了文化就是人类一切谋生的方法和法式,以及由此形成的知识的经验的系统。钱穆(2001)后来也有此类说法:“人类各方面各种样的生活总括汇合起来,就叫它作‘文化’。”“一人的生活,加以长时间的绵延,那就是生命;一国家一民族各方面各种样的生活,加进绵延不断的时间演进,历史演进,便成所谓文化”。意味着“文化”乃一国家、一民族、一群人的生命所在。

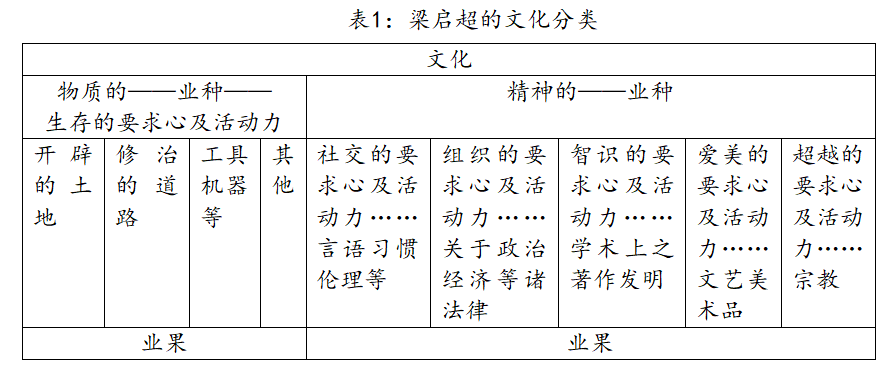

马林诺斯基的《文化论》(A Scientific Theory of Culture, 1944)曾区分出物质和精神文化。然而梁启超早有类似的说法。梁启超曾在1922年以“什么是文化”为题,在金陵大学演讲。他在文中定义:“文化者,人类心所能开积出来之有价值的共业也”。共业是一个佛教概念,“业报”是修行求报,“业”是人类活动后面的不灭的“心能”。“文化是包含人类物质精神两方面的业种业果而言”。“果又生种,种又生果,一层一层的开积出去。人类活动所组成的文化之网,正是如此”。“文化是人类以自由意志选择价值凭自己的心能开积出来,以进到自己所想站的地位”(梁启超,1922)。梁启超将“文化”作为心能和自由意志的价值选择,反映出文化能动的一面。

作为马林诺斯基的学生,费孝通也持“生活方式”的看法:“所谓文化,我是指一个团体为了位育处境所制下的一套生活方式。”费孝通认为“一个团体的生活方式是这团体对它处境的位育。位育是手段,生活是目的,文化是位育的设备和工具”。关于“位育”,来自潘光旦(1948)用儒家“致中和,天地位焉,万物育焉”提炼出“位育”一词,对应英文的adaptation即“适应”,意思是指“人和自然的相互迁就以达到生活的目的”。即潘先生认为的:“一切生命的目的在求所谓‘位育’”(潘乃谷,2000)。在上述意义下,文化是一种位育(人与环境相互适应)的生活方式。

3、民族国家的“民族”视角

就文化与社会人类学而言,今天的“民族”概念也是舶来品,主要是伴随着ethnology即“民族学”的概念进入中国的,其背景是晚清和民国时期以民族主义建立现代国家以及主权国家的需要。蔡元培曾从学理上将“民族”与“文化”联系在一起,1926年他从德国引入“ethnology”和“ethnography”,认为“民族学是一种考察各民族的文化而从事记录或比较的学问”(蔡元培,1926)。中国民族学会于1934年12月在中央大学成立,提出学会的宗旨是“研究中国民族及其文化”(江应樑,1983;王建民,1997: 187)。近代将ethnology翻译为“民族学”,将ethnography翻译为“民族志”,本身有历史原因。Ethnology的本意是“不同文化人群(ethno-)”的“学问(ology)”(张小军,2014)。翻译成“民族学”,等于把一个研究不同文化的学问变成了研究社会中一个很小的组成部分——“民族”的研究学问,结果导致了对ethnology的时代性误解。

钱穆(1937)在《国史大纲》中对于文化于民族的凝聚作用说的十分透彻:

抑有始终未跻于抟成“民族”之境者;有虽抟成为一民族,而未达创建“国家”之域者;有难抟成一民族,创建一国家,而俯仰已成陈迹,徒供后世史家为钩稽凭吊之资者;则何与?曰:惟视其“文化”。民族之抟成,国家之创建,胥皆“文化”演进中之一阶程也。故民族与国家者,皆人类文化之产物也。举世民族、国家之形形色色,皆代表其背后文化之形形色色,如影随形,莫能违者。……若其所负文化演进之使命既中辍,则国家可以消失,民族可以离散。……以我国人今日之不肖,文化之堕落,而犹可言抗战,犹可以言建国,则以我先民文化传统犹未全息绝故。一民族文化之传统,皆由其民族自身迁传数世、数十世、数百世血液所浇灌,精肉所培壅,而始得开此民族文化之花,结此民族文化之果,非可以自外巧取偷窃而得。

可见,在民族国家的背景下,“民族学”的翻译及其在中国的诞生,意义非凡。潘光旦(1995)更从种族的角度论述了“文化”于国家的重要。他在“再谈种族为文化原因之一”一文中说:“民族虽然和种族,和国家都不相同,但它却是介乎两者之间的,因为种族是生物学上的东西,国家是政治与文化上的东西,而民族不但是生物学上的东西,同时也是文化上的东西。”潘先生的文化观可以从他“文化的生物学观”一文中看出,他提出了人类现象的金字塔,从顶尖往下:文化现象—社会现象—心理现象—有机现象—理化现象。表明了文化现象处于人类生活的最高层(潘光旦,1994)。

在西南民族研究中,最以“文化”视角而为的当属陶云逵。他早年因在南开读书期间受到李济讲授人类学的影响,1927年远赴柏林大学读人类学,师从人类学家费舍尔(Eugen Fischer),由此深受德国人类学的“文化”传统之影响。陶云逵(2017)认为文化是与人类生命相始终的一个理念体系(system of ideas),也是一套生活方式和价值体系,借身体及身体以外的物质表现于行为之外,对社会起到合整的作用。文化的本质是心理的。“总归起来一句话,一个社会的社会体系是一个理念的体系”。直言便是“社会体系也是文化体系”。他认为西南边疆社会的问题实际是个文化问题。民族是文化的人群。一方面,“必得有统一的文化,……这样全国族乃成一个整体”。另方面,“所谓文化的统一化并不是说主观的以固有的中原文化标准而把其它的同化,……这里所谓文化的统一化或文化的改变乃是把边社的文化也跟中原人群的文化一样的近代化起来”(陶云逵,2017;杨清媚,2017)。陶云逵(2017)还在云南土族地理分布的研究中,从文化的汉化和同化视角,检讨了李济偏向体质人类学的“层叶覆盖说”,提出了自己的“挤压抬升说”。乃是西南民族地区研究之经典。

4、“文化”的学科视角

韦伯(1992)在社会学三大古典导师中以“文化”见长,其《新教伦理与资本主义精神》便是这方面的代表作。他曾经系统讨论文化对于社会科学的方法论意义,并认为“我们已把那些从文化意义方面分析生活现象的学科称为‘文化科学’”。文化的学科视角也体现在民国时期对西方culture概念的本土化过程中,其中有三个主要的代表学者,一是陈序经的文化学;二是孙本文的“文化社会学”;三是黄文山的“文化学”。

陈序经是西方文化概念最忠诚的发扬者,这不仅得益于他早期留学美国的经历,还在于他对“全盘西化”(全盘接受西洋文化)的偏执。他的《文化论丛》20册200多万字,可见其“文化”之用力。其中《文化学概观》是其《文化论丛》的前四册。系统论述了他的文化理论。他特别关注和吸收人类学的文化理论,对人类学中第一个系统提出“文化”定义的英国人类学家泰勒(Edward B. Tylor)着墨颇多,泰勒《原始文化》的第一章题目便是“关于文化的科学”。陈序经认为文化是人类适应时境以满足其生活的努力之结果。他说在德国留学时,无意看到培古轩(M. V. Lavergne-Peguilhen)发表于1838年的《动力与生产的法则》,在这本与孔德创立社会学(sociology)几乎同时的著作中,提出了社会科学的四大分类:动力学、生产学、文化学(Kulturwissenschaft)和政治学(陈序经,2009)。其中“文化学”当时主要偏向研究人类的教化,陈序经认为这一文化学过于狭窄,于是有了他对文化理论的后来发扬。

孙本文在社会学本土化中,一直在社会学的背景下推动“文化社会学”。他曾发表《社会学上之文化论》、《文化与社会》、《社会的文化基础》等,依据当时文化人类学的“文化”概念,建立了中国的文化社会学以及社会学的文化学派。他在1929年《社会的文化基础》序言中认为:“文化为人类调试于环境的产物,包括一切有形无形的事物。从历史方面说,自有人类,即有文化。从地理方面说,世界上无一民族,无有文化。从人类生活方面说,人自出生之后,直至老死,无时无处,不在文化环境中生活。所以文化是人类社会最彻底最普遍的一种势力”。他同时强调说:“世俗对于文化的性质,辄所误解,以致蔑视文化的势力”(孙本文,2012)。所谓“文化的势力”,其实就是“文化力”,理解社会运行的文化力,正是孙本文希望该书能够阐明的文化之真义,由此使改造社会者知所从事,因为他认为社会的改造必须从文化入手。孙本文还系统建立了文化社会学的理论框架,是当时对文化理解最为透彻的学者之一。

黄文山(1971)曾提出文化学(culturology)并认为文化学是一门研究文化现象和文化体系的科学。主要研究文化起源、发展、变动的法则,以及不同文化现象的相互关系以及各民族文化发展的异同。他认为“文化学的任务,在于研究文化体系,而不是社会体系”。怀特(1988)曾在其《文化科学》中主张建立文化科学并积极评价了黄文山的研究,认为汉语比英语更加容易使用“文化学”,因为英语中有以文化为主体的文化学(culturology)和关于文化的科学(culture of science)之区别,前者将“文化”指定为一个实在的领域并确定为一个学科,剥夺了社会学的优先权。这使得社会学家不愿意承认这样一门学科。1921年,哲学家李凯尔特(Von H. Rickert,1986)出版了《文化科学和自然科学》,提出与“自然科学”并列的“文化科学”,理论的依据简单明了:自然产物是自然而然的,文化产物是指人工播种栽培的。由此有了作为栽培的Culture(文化)提升为与自然相对的人类现象。这也是怀特(1988)的看法:“文化才是唯独人具有的生活方式。”遗憾的是,黄文山开创的“文化学”虽然学术眼界很高,后来却没有时机得到长足的发展。

回顾晚清到民国时期的人类学和“文化”的本土化,可以清晰看到其中“被本土化”的过程,当大量西方学术话语涌入的时候,除了上述少数学者,大部分精英都处于对西方思想的被动接受和主动融合之中,很少有人从自己的文化思想中提出有意义的学术概念,反而对自己文化的批判成为时髦。在此背景下,“文化”的掩埋或许可以代表那个年代人类学(也包括其它学科)本土化的一种无奈。

三、再本土化:让“社会”有“文化”

让“社会”有“文化”之论,并非新的学术时髦,早在上世纪战后的五十至六十年代多学科的“文化转向”中,这一论题已经展开。一方面,在后现代理论背景下,“文化”及其文化研究(如文化批评、文本分析等)成为时髦,承担起解构传统社会结构理论的概念工具,福柯(Michel Foucault)的话语和权力理论、德里达(Jacques Derrida)的解构主义理论等是这方面的代表;另方面,“文化”也在社会批判的三股左派或新马克思主义潮流中得到释放,包括著名的法兰克福学派,威廉姆斯(Raymond Williams)为代表的英国文化唯物论,以及葛兰西(Antonio Gramsci)的文化霸权理论等。

从学科来看,考古学在上世纪六十年代因为追求有“文化”的“新考古学革命”而成为人类学的分支学科。心理学在1979年之前,以文化研究为主题的论文只有80多篇。2000-2002年,相关论文却激增至8000余篇(钟年、彭凯平,2005;王登峰、侯玉波,2004)。在国际政治领域,亨廷顿(2010,页7-16)在《文化的重要作用》前言中,引述说:“保守地说,真理的中心在于,对一个社会的成功起决定作用是文化,而不是政治。开明地说、真理的中心在于,政治可以改变文化,使文化免于沉沦。”该书探讨了价值观如何影响人类进步,从政治、经济、族群、性别等多方面探讨文化的深层作用。历史学中,以年鉴学派为代表的历史人类学推动了史学的人类学转向,形成了“文化史”学派的诞生。Lynn Hunt等编辑的《文化的转向:社会和文化研究中的新方向》,探讨了文化转向引出的五个关键结果:首先,“社会”已经不再是所有解释之源,社会范畴不是稳定的客体。第二,文化在社会结构之上被研究。文化被作为象征、语言和表征系统来讨论。第三,文化的转向威胁到要抹掉所有涉及社会脉络或者理由的东西。第四,社会说明范式的瓦解;第五,各学科专业的重新结盟,尤其是文化研究的兴起(Hunt and Bonnell,1999)。文化人类学一直偏重于文化的视角,其高潮发生在上世纪60-70年代,由建构文化的象征人类学和解构文化的后现代人类学两代学者形成。前者最主要的代表人物是格尔兹(Clifford Geertz)及其《文化的解释》等著作;后者的代表人物包括他的学生拉宾诺(Paul Rabinow)以及马库斯(George Marcus)等人,代表作有《写文化——民族志的诗学与政治学》以及《作为文化批评的人类学》等。社会学中,曾经担任国际社会学会首位女会长的阿瑟儿(Margaret Archer)曾经有过对于吉登斯(Anthony Giddens)结构化(structuration)理论的批评并主张文化形态发生(cultural morphogenesis)的动力学,Archer(1988)在《文化与能动:社会理论中的文化空间》中强调了文化在社会学中的独立作用,认为对于结构与能动,可以用文化与能动的分析框架来解决。不过,从另一方面来看,吉登斯在实践理论中的结构-能动的理论框架,也受到了拉图尔(Bruno Latour)“行动者网络理论” (Actor Network Theory,ANT)的挑战。拉图尔是对“社会”概念彻底颠覆的学者,他批评涂尔干的“社会”出发点,用“联结的社会学”反对“社会的社会学”。在《实验室生活》一书中,以一个科学实验室为田野地点,他提出“行动者网络理论”,认为人与非人(设备、仪器、材料等)共同作为主体,通过互译连接成网络,以建构起科学的知识(拉图尔、伍尔加,2004)。在拉图尔之后,近年来人类学的“本体论转向”,进一步将视野回归到万物相互作用的本底秩序,启发人们关注于联结和运行的动力学机制。而“文化”作为人类的“第一秩序”,作为行动者网络的编码体系,正是其深层的动力学机制,对此,拉图尔似乎并无自觉。

在中国社会的历史和人类学研究中,对西方社会结构模式的吸收和批判也带来了一些“文化转向”。余英时(1994)是史学中最重“文化”的学者之一,他指出“五四”及其新文化运动,是近代中国社会转型的重要阶段,表现为从基于自己的文化来吸收外来西方文化,转变为对传统文化彻底否定的革命,结果带来了社会失序。文化的超越便是肯定文化对于历史的决定作用,如对于中国历史上的“超稳定系统”之说,他认为“如果真有什么‘超稳定系统’,那也当归之于‘文化’,不在政治或经济”。“肯定文化的超越性以克服浅薄的功利意识和物质意识,这是一切文明社会的共同要求”。罗志田(2002)在何伟亚的《怀柔远人》译序中指出:自葛兰西之后,文化早已充满权势意味,文化竞争即是权势之争。从这个意义(以及一般意义的文化)而言,近代中西文化竞争的存在及其严重性是无法忽视的。何伟亚不说“文化误解”,却处处在表现文化,他实际上是以未明言的“文化冲突”观来取代“文化误解”模式。罗志田(2010)一向强调中国历史研究不可或缺文化视角,他还曾经系统梳理了文化对于历史研究的学理脉络。在人类学中,台湾学派以中国文化研究而著称,如李亦园(1988,2002)曾提出“致中和”的整体均衡与和谐,来表达中国文化三层次均衡观念的模型。包括自然系统(天)的和谐、有机体系统(人)的和谐以及人际关系(社会)的和谐。张光直(1990)曾探讨中西文明起源之差异,认为中国文明不同于西方文明的断裂性形态,而具有连续性文化形态。历史人类学也在上世纪九十年代进入中国,以华南研究为代表,文化的视角十分鲜明(Siu,2016)。白馥兰(Francesca Bray)在《中国与历史资本主义:汉学知识的系谱学》(2005)一书中提出她对西方科技史研究的文化反思:

由资本主义组成的科学、科技和社会科学所形成的物质主义是一种困乏的物质主义,徒然做了我们对非西方世界观的认识。将我们现代的目标与价值投注在历史过往只更模糊了我们对于其他社会甚至我们自身文化中,关于物质、理念与社会之间互动关系的了解。目前西方的科技史研究,如同其他的社会科学研究,正在进行所谓的文化转向(cultural turn),希望能将我们习以为常的现代西方物质经验与知识演进过程“非中心化”。

白馥兰(2005)认为,过去300年来,基于西方社会理论和西方历史经验对中国社会的分析的主要问题之一,在于使用社会发展与结构的狭隘模型,回避了来自中国历史与社会研究的各样证据和可以用来挑战一般历史与社会之研究思路的资料来源。文化的转向意味着一种复杂的综合:日常生活世界、日常语言学、常人方法学、主位的汉学地方性知识、有别于西方物质经验的本土能动性等等。

除了文化的转向,解构社会与文化的两者间的对立关系、将两者互补和融为一体,也成为学术时髦。霍尔(Stuart Hall)曾在《文化研究:两种范式》(2000)中,论述了文化主义范式与结构主义范式的互补。对于前者,他提到威廉姆斯定义“文化是一种总体的生活方式”,尤其关注文化的总体性建构。在《长期革命》(The Long Revolution)中,威廉姆斯认为文化不只是一种实践或社会的习惯与民俗,而是社会实践的相互关系的总和。文化分析就是去发现这些关系如何组织起来的本质。由此,他在《文化与社会》中试图建构起文化—和—社会(culture-and-society)的分析类型。对此,社会学家鲍曼(2009: 204-205)认为:

社会—文化现象中的“文化符号”及与之相应的社会关系在多数情况下都是相互促进的,而非随意地指向对方。……最糟糕的是将许多努力浪费在关于社会的“最终本质”究竟是文化的还是社会的虚假问题上。事实上,人类生命的所有现象似乎都是……社会—文化现象:被称为“社会结构”的社会相互依赖之网只能通过文化的形式来想象,而大多数文化记号的经验现实和社会秩序的生成都是通过确立限度来实现的。……当选择一种文化模式时,我们在一个给定的社会行动中创造了相互依赖的网络,它可以被概括为一个社会结构的总体模型。

米尔斯在其《社会学的想象力》(2001: 182, 19-20, 150-152)中,一方面认为“与社会结构对比,‘文化’的概念是社会科学中最不确定的词语”;另方面,又宣称“我写本书的目的是:确立社会科学对于我们时代的文化使命所具有的文化涵义”,并认为“社会学与人类学的传统主题,都是整个社会,或是人类学家所指称的‘文化’”。“从文化人类学的古典传统和当前的发展来看,它与社会学研究之间没有任何根本差别”。意味着将社会和文化两者的归一。

无论是文化的转向,还是消融社会与文化的界限,或者建立“文化—和—社会”的模式,上述观点多偏向于方法论的讨论,还需要在本体论上思考和建立两者的关系,否则,很容易流于不断的形式化的争论。文化与社会两者关系的思考早就蕴含在中国古代哲学中。

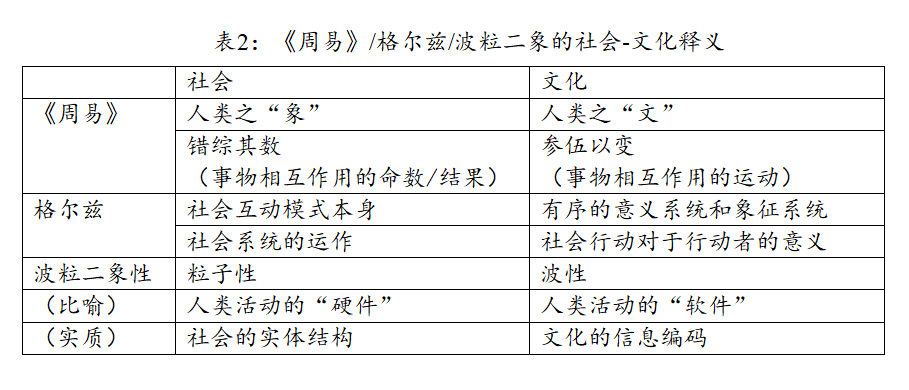

《周易·系辞下》有“参伍以变,错综其数。通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象。”“文”通变(运动),表达的是事物相互作用和运动变化的规律,人类的天下之文即文化;“象”表达的是天下事物相互作用之有形呈现,即所谓“形象(有形之象)”,社会便是一种人类的“天下之象”。

上述思考,与格尔兹(1999)所言如出一辙:

作为区分文化和社会系统的更有用的方法,但绝不是唯一的方法,是把前者看成有序的意义系统和象征系统,社会互动就是围绕它们发生的,把后者看成社会互动模式本身。

文化和社会结构是对同样一些现象的不同抽象。在观察社会行动的时候,一个着眼于社会行动对于社会行动者的意义,另一个着眼于它如何促进某种社会系统的运作。

近年来,笔者一直借用物理学来论证文化与社会的“波粒二象性”的理论模式(张小军,2012a),对社会学的“社会”与文化人类学的“文化”两个各自学科的核心概念进行了讨论,用物理学中关于所有基本粒子(也是构成我们这个世界的物质基础)都具有的“波粒二象性”的“互补原理(并协原理)”,指出了“社会”与“文化”是认识同一人类活动的两个互补概念,缺一不可。“文化”偏重信息编码的人类行为的意义体系;“社会”偏重实体结构。用一个不太严格的比喻,可以把“社会”比喻为“人类电脑”的硬件,它是类各种行为要素(政治、经济、宗教等)的组合系统;将“文化”比喻为电脑的软件程序,它是人类各种行为后面的编码体系。正如法国思想家莫兰(1991)认为的:

文化作为再生系统,构成了准文化编码,亦即一种生物的遗传编码的社会学对等物。文化编码维持着社会系统的完整性和同一性,保障着它的自我延续和不变的再生,保护它抗拒不确定性、随机事件、混乱、无序。

“文化”概念的合理性基础来自其作为“信息”的致序本质。所有的生物都有接受和处理信息的感官——类“脑”器官。“脑”的集中处理信息的能力是有生命物体进化出来的一种区别于非生命体的能力。这个链条的最高端,就是信息能力最强的人类脑,而人类全部社会生活的信息能力以及由此形成的运行软件,就是各种“文化”。也因此,文化作为人类信息表征的意义体系,是区别于动物的唯一特征。“文化”的信息本质,正在成为未来社会分析的重要基础概念,也将在AI信息脑以及信息社会的认知中起到关键的作用。由此,笔者(张小军,2012b)曾经归纳文化定义为:

文化是人类遵照其相应的自组织规律对人类及其全部生活事物的各种联系,运用信息进行秩序创造并共享其意义的具有动态再生产性的编码系统。

上述文化定义在骨子里与中国古义之“文”是相通的,亦是笔者作为一名中国人类学者在“文化”理解上的一种自我本土化。无论如何,上世纪战后以来颇为曲折的文化转向,已然唤起“文化”的学术生命力,这必将使得让“社会”有“文化”的学术实践空间更加深广。

结语

2021年,是清华大学社会学系建系95周年。回想1926年建系之初,系主任陈达就明确了“社会学与人类学并重发展”的建系宗旨,为了实现这一宗旨,社会学系于1928年更名为“社会人类学系”,意在强调两个学科的并置,不想由此引出了一段趣闻:陈达在1932年1月28日致函校长,请求更名为“社会学系”:“敝系原拟将社会学与人类学并立一系教授,今仍本此宗旨进行。但其系名易滋误会,或与社会人类学(social anthropology)名称相混,因此拟请改名”。上述理由说原来系名(社会人类学系)乃同于“社会人类学”的学科,实际上变成了“人类学系”,这显然是1928年改此系名时,尚对“社会人类学”是人类学的一个学科不甚了解。不过,陈达的请求并未获得批准,最后更名“社会学及人类学系”。然而,改系名的风波并未停止,1934年在“社会人类学会第五次常务会”上,又提出“人类学名系实影响于该系前途发展者甚大”,主张恢复“社会学系”,背后的原因自然是“社会学霸权”和对人类学的误解,如认为“人类学为一纯粹之理学院课程,今因隶属社会学系,名词上竟隶属于文学院,此点外间颇有讥评,该系师生亦认为非是”。至此,社会学及人类学系在1934年更名为社会学系。那个时候,清华人类学还真有点“墙内开花墙外香”,燕京大学吴文藻先生对清华人类学和史禄国先生的青睐,直接促成了费孝通来清华攻读人类学,还为此成立了招收研究生的“研究所”,费孝通成为清华社会学系第一个研究生。他后来回忆:“吴先生为此先说服了清华的社会学及人类学系在1933年招收学人类学的研究生,更重要的一关是要说服史氏愿意接受我这个研究生。这却是个不容易过的关,因为这位教授据说生性怪癖,不易同人接近。为了要他愿意收我这个徒弟,吴先生特地亲自带着我去登门拜见”(费孝通,1994)。实际上,老清华两个学科并重发展的宗旨一直未变,这也是成就社会学和人类学清华学派的重要基础。

1946年,吴泽霖先生创立国立清华大学人类学系,1947年经教育部正式批准,成为中国国立大学建立的第一个人类学系。这一学术传统,也与几位老先生的影响有关,首先是李济先生,他本人毕业于哈佛大学人类学系,在1923-1925年南开大学任教时,创建了中国第一个人类学系,更是在从清华国学院开始的清华教学生涯中,成为中国考古人类学的先驱。史禄国(S. M. Shirokogorov)先生在通古斯的研究中曾极力推动体质人类学的发展,费孝通的硕士论文就是广西大瑶山瑶族体质人类学的调查。老清华的人类学一直与人类学和民族学的本土化密切相关,1949年,清华拟在1952年成立民族学系,可惜遇到院系调整。1952年院系调整前,老清华社会学系的两个组中,民族组(前身为人类学组)的阵容颇为强大,组长潘光旦(1955),曾经在民族识别中进行土家族的研究,最早提出“中华人民的大共同体”;吴泽霖身为当时清华大学的教务长,是梅贻琦校长的左右臂,在西南贵州和西北新疆等地都有民族研究的杰作;费孝通则进行过多民族的研究,特别是他在1997年由鄂伦春民族文化濒临消失和转型而提出的“文化自觉”,凝聚了他一生学术的本土化回归。在1982年获得马林诺斯基奖的颁奖礼上,他发表了“迈向人民的人类学”,希望回到学术的真正目标——人民的怀抱,让具有人民情结的文化自觉,成为中国人类学的立足之本。

作为清华人类学的晚辈,笔者从1999年进入清华以来,一直在自觉与不自觉之间,践行着人类学的“文化”理想,在文化人类学的理论方法论、历史人类学、文化经济学等理论领域,以及少数民族文化保护和摆脱文化贫困的应用人类学领域,努力将“文化”的灵魂融入自己的研究,让“社会”有“文化”,以求得对中国社会更深入的理解。

张小军:清华大学社科学院社会学系教授

来源:清华社会学评论