本文是清华大学文科资深教授、民生经济研究院院长、社会学系李强老师给安超博士学位论文《拉扯大的孩子:民间养育学的文化家谱》作的序。

煤油灯捻子下的读书少年

在社会转型期,个体生命如何与社会结构进行互动、个体如何能动地参与到社会变革和历史发展过程中来,一直是中国社会学关注的重要问题。1999年,我在《生命的历程:重大社会事件与中国人的生命轨迹》一书中专门介绍了西方生命历程研究的历史发展、分析范式和理论应用。生命历程的研究一般有两个范式,一个是用定量方法中的“事件史分析”来追溯群体的生命轨迹;另一个是用质性方法中的口述史、生活史、民族志等方法来回顾和反思个体与族群的生命故事。安超的《拉扯大的孩子:民间养育学的文化家谱》就是用质性方法对一个乡村家族的子弟100年来“长大成人”的生命历程的书写,写出了不同于精英教育学的“民间教育学”。她的一个重要发现就是,无论在哪个时代,乡村社会都存续着一种对于“读书”的纯粹精神、一种“立志”的功德意识,而支撑平民子弟最终实现社会流动和文化超越的,并不是“读书改变命运”的功利性的急迫态度,而是民间社会内在的对“读书”“学习”和“家国”观念的道德信仰。安超的写作也让我重新回忆了自己读书和成长的历程。

爱学习是一种骨髓里的理念

1955年外公于省吾与一些古文字专家及其家人合影

(前排左起金毓黻、唐蘭之子、外公、顾颉刚 后排左起唐蘭、陈梦家)

我出生于一个读书世家,但是回想起来,从小没有任何人教我专门学什么东西,我也没怎么认真读书。我的外公是一位大考古学家(于省吾),我是在外公家出生和长大的,外公家是个很大的家族,外公有四个儿子,七个女儿,在北京的院落也非常非常巨大。我的父亲解放前在北京大学教书,1950年李富春同志组建重工业部就将我父亲作为技术专家调入,五十年代中期重工业部改组为很多工业部,我父亲成为冶金工业部最早的技术专家,是部里的有色金属专家,工作特别忙。因为当时国家建设需要技术人才,全国各地那么多矿山和工业项目,他需要常年出差,一会儿从长沙回来了,一会儿从广州回来了,经常能带回好吃的来。我的母亲就在家带着我们,但她照顾一大家子人也特别忙,没有专门的时间教育我。

我对读书的浓厚兴趣是1963年考进北京四中读初中后培养起来的。北京四中当年是北京最好的中学,把一帮极有读书兴趣的人聚集到了一起。进了四中一看,这帮人太厉害了。我父亲虽然会很多种外语,但他没有教过我任何一种外语。一到四中,我发现同学们的英语都说得顶呱呱,有的同学连微积分都学过。我就非常吃惊,他们简直是无所不知啊!后来我仔细观察,原因可能是,1957年很多知识分子被打成了“右派”赋闲在家,不像我父亲天天出差,他们就把所有的精力都用在教育孩子上了。我觉得同学们都太厉害了,跟他们在一起学习,我不读书、不拼命不行啊。从1963年到1966年,我真的是非常刻苦,基本上天天就是学习。四中的学习氛围,就是让你从内心里觉得,读书是一种乐趣。

1966年我读到初三,准备考高中,正在为这个目标奋斗,每天早上念英文。有一天早上念英文的时候,同学们就围过来跟我说:“你傻啊,听广播了没?”我仔细一听,原来是高考取消了。我一下就发蒙了,心里就嘀咕,难道从此天下就没有考试了?一开始学校确实有一点儿混乱,大家不考试就看报纸,看各种大字报,但孩子对这些运动不感兴趣。1966年底全国大串联,学生走到哪里都不花钱,就到全国去玩,跟疯了一样。但全国大串联需要红卫兵组织的介绍信,出身好才能当红卫兵,我不是红卫兵。我父亲虽然在冶金工业部,但他属于高级知识分子,既不是“地富反坏右”的黑五类,也不是红五类。我属于中不溜秋的,没有人理你,就变成了“逍遥派”。“逍遥派”就不是特别关心运动,主要就是玩,一帮孩子到处去探险。

虽然考试废止了,但是对四中的学生来说,爱学习已经变成骨髓里的理念了。1967年初,有一个月我们去工厂劳动,就去了北京第二通用机械厂,住在石景山的鲁谷中学里。那时候整个社会流行“读书无用论”。“破四旧”的时候,很多书要扔、要卖。市面上一律不收外文书,外文书只能当废纸卖。石景山那里有个图书馆被砸了,无数的书被扔得到处都是,那可是宝库啊!四中的学生很爱学习,我们就把有意思的书拿回来看。那时全国经济建设大受影响,父亲在部里的工作也没那么忙了,总待在家里。我家离冶金工业部不太远,开个书单,父亲就从部里借一些书给我看,也就是在那个时候,我自由阅读了大量的书籍。

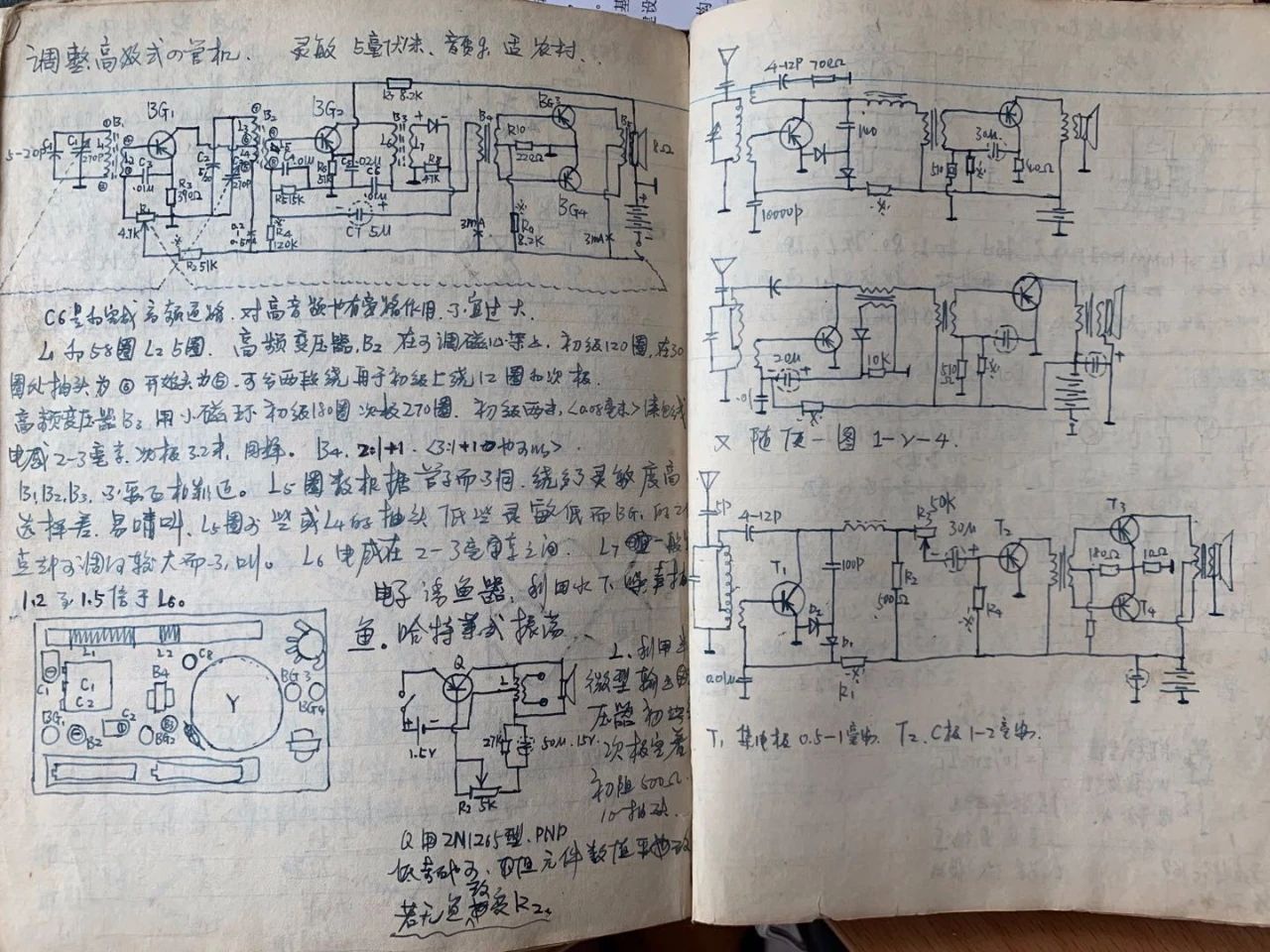

李强老师手绘的半导体线路图(1967年)

1967-1968年,我最大的兴趣是做半导体收音机。当时社会上流行半导体,我们一帮小孩就迷上了造半导体收音机。做半导体并不简单,需要懂数理化的基础知识,得熟悉关于电子、电路、晶体管的知识,把原理搞清楚。我们用万用表测量电阻多少,测量电感应,测量三极管的β值。那时候大部分东西都是自己做的,线圈都是自己缠的,但电容啊、磁棒啊这些做不出来,需要想办法去买。

那时候北京不是工业城市,经常买不到半导体的元件。但是北京西四有一条街都是老百姓摆的元器件地摊,可以换到元件。我有这个东西,你有那个东西,咱俩用万用表测好了,就可以换。人家的元件好,给人家补点儿钱。有时候我们还搭车去天津买元件。当时天津是工业城市,从天津来北京的运输车都停在前门现在箭楼的那个地方。我们一帮孩子经常涌到这里,先推一个女生去跟司机打招呼:“师傅,我要去天津,能带我们去一趟吗?”师傅一看是女生,就说可以。一听“可以”,我们一帮男生就呼地全都爬上后车斗了。师傅也不好意思说让我们都下去,就给我们拉到天津去买半导体元件。

那时候读书,是因为有兴趣、有需要啊,不懂原理做不出这个东西。到现在很多知识和操作我都能记得。兴趣和热爱,是最为纯粹和深刻的学习动力。这种学习的质量是最高的,能够跟着人一辈子。

知青时代的精神食粮

1968年离京下乡前的全家照

1968年7月,我听从学校安排“上山下乡”,坐火车、汽车一路颠簸,花了三天时间辗转来到了黑龙江边境距离乌苏里江上的珍宝岛不远的地方,应该是属于虎林县,这里在编制上是沈阳军区黑龙江生产建设兵团的一个连队,其实就是一个村庄,在那里我一待就是9年。当地的冬天一般是零下20摄氏度,寒冷的时候是零下40度。夏天就是蚊子太厉害,铺天盖地,一个老牛走过去,蚊子就“嗡嗡”扑过去,再飞起来就是一片红色的,落在墙上一面墙都是红色的。一个从小生活在城里的青年,父母一直在身边,虽然也下乡劳动过,但没有去边远的村庄独立生存过。突然有一天,没有父母了,就你一个人被扔到村里面,心里面特别震撼。

黑龙江的冬天长达半年,每年10月就下大雪,到第二年5月以后土地才化开解冻,当地人把熬过冬天叫“猫冬”,生活很枯燥,我最苦恼的事就是没书可读。当时我们也带了一点儿书,但带的书都被我们迅速读光了。其实我带的不多,同学们带的书挺多。因为我父亲的书都是各国文字的书,关于采矿的各种专业书,我也看不懂,所以带的书不多。有个同学叫张弦,他带的书很多。其中有一部年代久远的线装本、插画版《聊斋志异》,由于是线装书有好几十本,我们都特别喜欢。但是这些书很快都被我们读完了。怎么办呢?后来,我们发现了村里的一个“读书宝库”。以前村里有个图书馆,“文革”期间被砸了。村里的文书叫路国起,他特别聪明,就把这些书都藏在了家里,使得这些书幸免于难。我们就不断从路国企那里借书看,但很快也就看完了,知青之间就想方设法找书看。

与知青朋友在住处附近(1973年)

那个时候,北京知识青年相互都很有同情心,也都非常渴望读书。记得是1969年有一次去黑龙江边境的“迎春”火车站,迎面遇到了一个北京知青,于是就聊起来,他说他叫郑也夫,是北京八中的。我们就这样认识了,成了很好的朋友,到现在已经50多年了。当时他被分派到离我的连队30多里的种畜站工作,我有时就搭车去他那里。郑也夫也是读书无数的人,是个很纯粹的文人,他那里还有其他知青,我就常去他那里借书。

但是僧多粥少,一本书好多知青轮流阅读,一本书在手里最多也就是两三天,因为后边还有很多人排队等着呢,一本好书,很多人看过,最后书页都卷起,需要小心翻页否则就破碎了。当时我们白天劳动,晚上就点着煤油灯就着微弱的灯光读书。那时很少有电,我们拿一个小瓶子,棉花捻子伸到油里去,煤油灯点起来只有豆大一点儿火光。我们只能在晚上拼命地读,因为白天要劳动。白天有时候,倒在田地里就睡着了,不眠不休实在太困了。

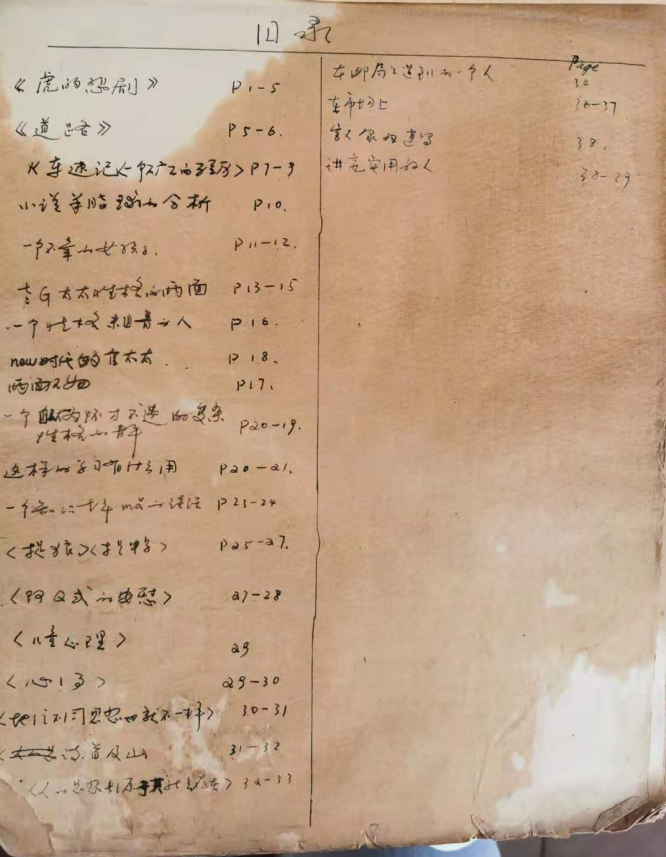

李强老师的读书摘抄本(1975年)

从1968年到1978年,读书大体上是这样的。每个人都拼命看、拼命读,开卷有益,什么书都读,也不分类型,只要是本书就行。今天读《卓别麟——不朽的流浪汉》,明天可能就是《安娜·卡列尼娜》,后天可能就是《电工原理》什么的。读什么书不由你的兴趣决定,由有书和没书来决定,那时候的书实在非常非常宝贵。

1969年秋季,我的父亲被打倒,父亲、母亲和小弟弟都被下放到云南蒙自县(现蒙自市)草坝的冶金工业部“五七”干校。当时邮政是通的,村里有邮递员,一般两三天来一趟。但写一封信寄给父母,要半个多月才能到。那时还有一些报纸可以流通,为了学习英文呢,我还想办法订到了《北京周报》,这是当时国内出版的英文版Peking Review。我的英文底子好,那个阶段的阅读功不可没。

1971年前后,市面上开始出现了大量“灰皮书”,都是国外译著,应该是高层允许印制的,比如《第三帝国的兴亡》等等,封面上印有“供批判使用”“内部发行”“供内部参考”等字样。这些书在王府井大街的一个胡同里,有一个隐秘的小店能够买到,这个店只要是中国人就可以进。这个店没有门面,谁也不知道里面有什么,很多北京人都知道。我们就托北京的家人朋友买到寄过来。尼克松访华后,政策就宽松了很多,很多外文书就公开卖了。这些“灰皮书”是时代的特殊产物,也曾经是我们很多知青的启蒙读物和精神食粮。

从公交车售票员到大学老师

大学时代留念

1977年,我27岁时终于回到了北京,我的父亲也平反了,从此全家在北京团聚了。回来之后,我没有工作,等着街道分配工作,当时,由于待业的年轻人太多,等了很长时间也没有什么工作机会。于是大家就四处找关系,当时我有一个亲戚在北京人民汽车一厂,他说你来我这里吧,可以当汽车司机。我去了以后才知道,要从售票员开始做,但什么时候能让你学车、开车也不知道。我就在320公交车上当售票员。卖票卖了两个月,到四五月份的时候,听说又有高考了,我就去准备考试了。7月考试,语文、数学、政治、外语、历史、地理6科考了3天。那时候复习没有参考书,只能拿着笔记本东打听、西打听,到处去找题、抄题来练习。尤其是数学题,你自己编不出来,得看人家编的题。当时考试我外语考得最好,在北京市是前几名,可惜的是当年外语成绩只作为参考分,不计入总分。就这样,我考上了当时中国人民大学的国际政治系。

我在人大读书的时候,当时人大图书馆的藏书还不多。我就经常跑到北海公园旁边、当时藏书最大的北京图书馆(现为国家图书馆)去借书。我跟郑也夫频频在北京图书馆碰到,他也是个读书迷。我自己能申请到一个借书证,我父亲也可以办一个。当年主要是都外文书,一个借书证一次可以借走3本外文书。这样,我用两个借书证,一次能借走6本书外文书,不到一个月读完还了再来借。每次从人大到北海公园南门,还是很远的,春夏秋冬、周而复始,我就这么看书。

中国人民大学国际政治系八五届硕士合影(1985年)

刚上大学的时候,我学的还不是社会学。1979年,当时东四的北京美术馆(现为中国美术馆)正在展出大量改革开放之后的进口书籍,展会上有一架一架的外文书。我当时看到有一架书的归类是“sociology”,一翻书,图文并茂,觉得太有意思了。慢慢地,我对社会学产生了极大的兴趣,阅读了很多社会学著作。9年的下乡经历也让我对广阔的农村社会有了更多的“参与式观察”,让我深切体会到了中国社会的广袤和复杂。我于1982年本科毕业,接着念了3年研究生。毕业之后,机缘巧合,我在郑杭生老师的邀请下,留校从事社会学的教学和研究工作。可以说,正是我求知若渴的读书经历和特殊年代的生活经历,让我逐渐与社会学结缘,“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,之后一直在这条路上辛勤耕耘,学习不辍。

我们这一代人生活的历史时间和碰到的历史事件太特殊。我们的读书经历,是与新中国的发展交织在一起的。在动荡而艰难的岁月里,求之不得、如获至宝的读书经历是我个人成长中最浓重的笔墨,是我人生命运发生转变的关键点,也是整个国家和民族从“读书无用论”到尊重知识、笃信好学的态度之变迁、之发展、之成长的缩影。

李强老师年青时代纵马于黑龙江完达山脉间(1972年)

李强:清华大学文科资深教授、民生经济研究院院长、社会学系教授

来源:铿铿金声读书会